もともとの発端はここから。五芒星か六芒星が一部で流行っているらしいので、どうせならば本格的にやりましょう、という発想。

実は、個人的に陰陽道とか五行思想には詳しい(趣味レベルですが)ので、けっこうイケる感じではあります。

ざっと、次のところまでつなげておきましょう。

参考文献

いきなり本格的なものを読むとつらいので、次の2冊からスタートするといいです。

シム・フースイは風水をテーマにしたミステリー小説です。荒俣宏が書いているので、安全に風水ワールドを観察できます。

禁止目録は五行機関がでてくるところまででいいです。アニメの第1シーズンだけでもいいけど、基本的な用語がでてきるので、それでも十分だったりします。

五行思想

いきなり、陰陽道につながっても怪しいだけなので、鍼灸のところからスタートしましょう。安倍晴明とか陰陽道からスタートしてしまうと、単なる幻魔大戦の雰囲気になってしまうので(ラノベ的にはそれでもよいけど)、もっと現実的に五行が使われているところからいきます。

要するに、『「木・火・土・金・水」という「五行」によって』のところがキーポイントで、「木火土金水」という5つの要素で東洋医学のツボや健康などを見ていきます。「木火土金水」は、色でいれば「緑赤黄白黒」か「青赤黄白黒」です。古来より緑/青が混在されるので、どちらでも構いません。

いわゆる、三原色に白と黒を混ぜて5つにするわけですね。光の三原色、ものの色の三原色とありますが、とにかく5つになることが重要です。

相合・相克とありますが、これもどうということはありません。理論的な根拠はなくて、あてはめて後付けしているだけです。あるいは、相合・相克っぽいものを、五行にあてはめてなにかとこじつけをします。

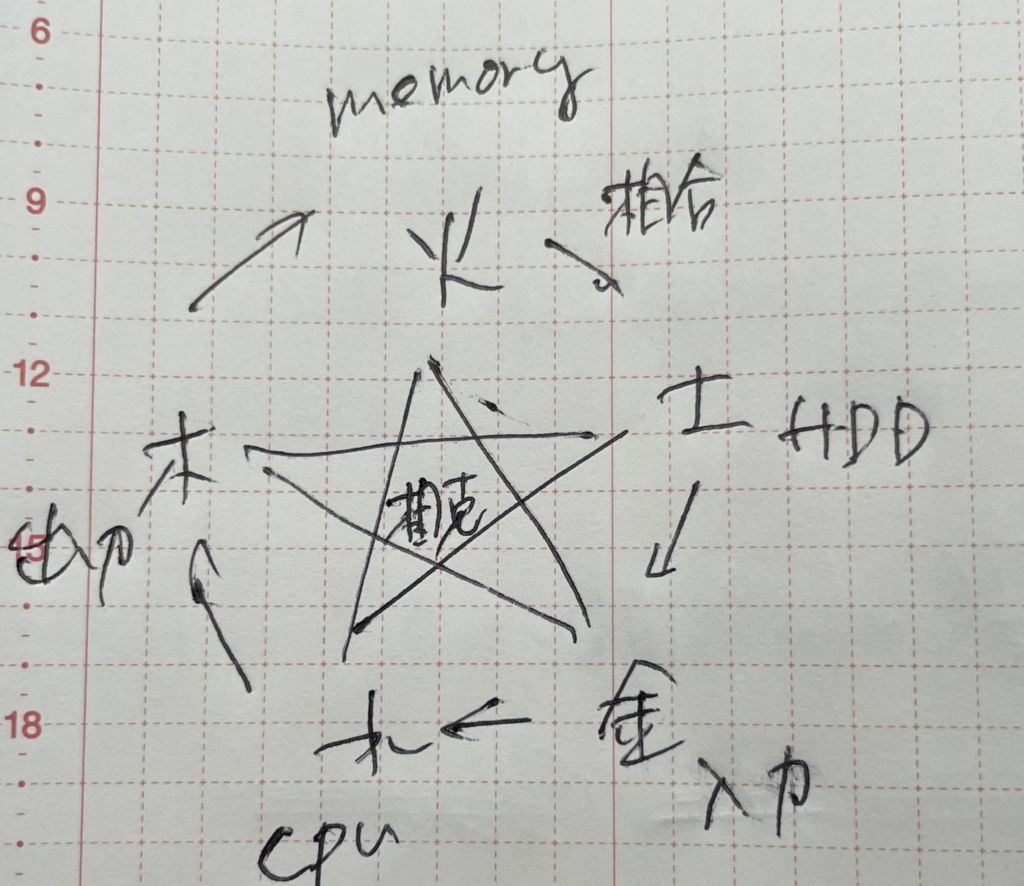

これをコンピュータにあてはめると、このようになります。

よく、コンピューターサイエンスでは、

- 演算装置(CPU)

- メモリ

- 入力装置(キーボード、マウス)

- 出力装置(モニタ、プリンタ)

- 補助記憶装置(HDD、SSD、データベース)

が使われます。最近はこれにネットワークを付け加えて六芒星…じゃなくて、6個の分野に分けることが多いのですが、ここは五行思想に従って5つのまま使いましょう。

なんとなく、相合・相克ができたら完成です!

五行大儀

この適当に5つに分けるというのは、私のオリジナルではありません。実は「五行大儀」(あるいは五行大義)という本に書いてあります。

なにかと、物事を5つに分けて分類すると便利ですというパタン・ランゲージみたいな本です。

先の「木火土金水」だけでなくて、色とか味とか様々なものを5つに分類します。5という家数に特に意味があるわけではありません。慣習的に5つに分けるという話です。

なので、方角であっても「東西南北」の4つに「中央」を加えて5つにするとか、味を5味にするとか(甘味、酸味、塩味、苦味、うま味)のように分けるとかします。味の場合は、先に五味があって、味蕾を探すという逆転現象が起こっています。5つ分ける元ネタはだいたいこれが原点です。戦隊もののゴレンジャーとかもそれですね。

陰陽道と易経

陰陽道は「陰」と「陽」を用いて2つに分類するところからスタートします。太極図が示すように陰陽は二つで一体であるし、どちらが上とか下とかいうわけではありません。

陰陽思想自体は世界各国にどこにでもあります。男女であったり性器の形であったり、白と黒であったり、真偽(True/False)であったり、二値のあらゆるものは陰陽思想が発祥です。

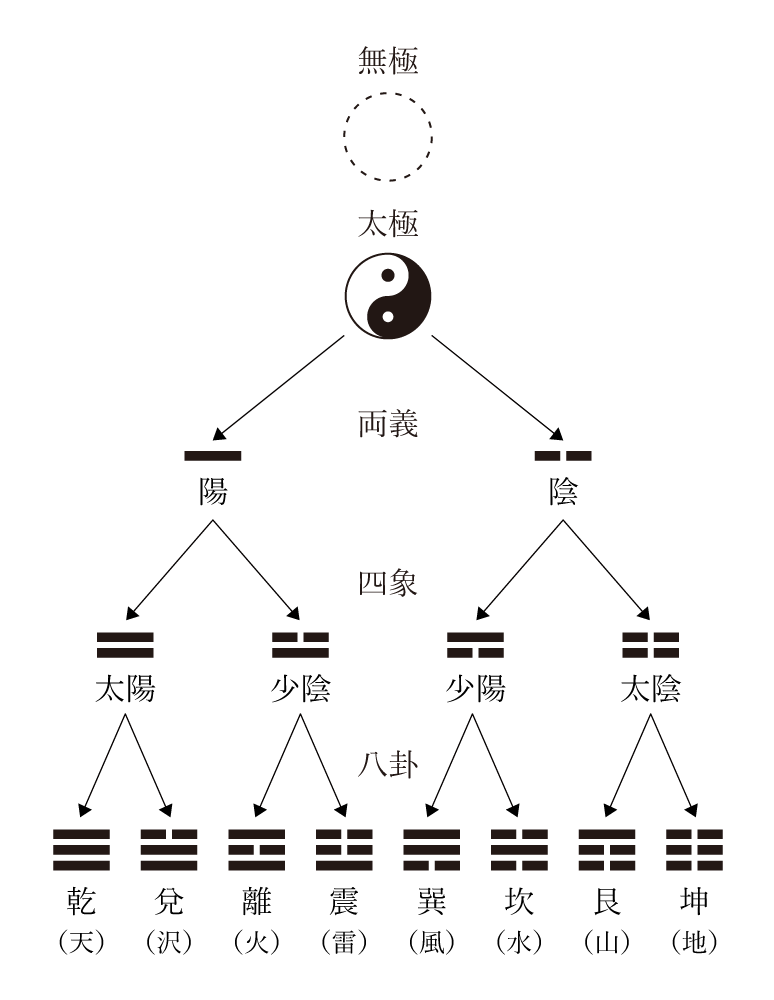

この事象を陰陽/正負/真偽にわけて二分岐させたものが、陰陽道であったり易経であったりします。いわゆる占いですね。何かの事象に対して、判断をYesとNoに分けて考えるわけです。何故なに思考は5行思想にあわせて、5回やることにしていますが。易経の六十四卦は2の6条で6回分岐します。これは、卦を3本と3本に分けて混ぜるので計6本になるわけですね。

そんなわけで、易経では未来を64分割して予想します。この考えた方はリスク管理の基本でもあります。リスクを判断するときに発生する割合をYes/Noなどで分けていって、最終的に5,6回ほど判断していけばいいわけで、最終的に大きなリスクやきわめて高い確率で起こる事象ということが分かってきます。同じパターンでプロジェクトの予想もできます。ぜひ、易経をプロジェクト管理に利用してみてください。

さらに、陰陽道では方角の示すことができるので、先の五行コンピュータサイエンスと合わせると、どの部位にトラブルが発生しそうか、あるいは設計に力をいれないといけないかを確認できます。これにより、禁書目録などであるように、玄武などの色を配置してトラブルをさけたりモジュールの強化をすることができますね。これも陰陽道の盤を買って試してみてください。

老子

老子の道教も外せません。かつて、物理学者が道教にはまってしまったように、コンピュータサイエンスを道教に嵌めるのも容易です。

量子力学のスピンやカラー、チャームなどの用語は道教が由来ですし、道教が先の発見者…ということにしておきましょう。ファンタジー味が増すので。

攻殻機動隊の第1巻の最後に出てくるスピンの話とか、仙術超攻殻ORION」に出てくるアマテラスなどの登場人物も無縁ではありません。ぜひ、古事記を読み通してください。日本書紀のほうはまあいいです。ファンタジー味が少ないので。

そんなわけで、道教のタオイズムは物理業界では一定のブームでした。いまはどうかわからないのですが、50歳オーバーの人には非常になじみが強いし、それ以前の物理学者は実際にインドに行って修行をしてしまうぐらいのでオカルトな世界に足を突っ込んでいるので、いまの陰謀論やらなんたらを笑えません。

老子を読むと、色即是空とか、陰陽の玄とか出てくるのでぜひ活用してみましょう。

あと、儒教由来の孔子に対抗するために、老子の道教を持っておくと便利です。先祖崇拝の儒教はなかなか呪縛が多いので、対抗で道教を持ち出すといいです。

具体的にコンピュータサイエンスに活用する例

基本章情報処理的に五行思想や易経を使ってみましょう。先に例を出した演算装置のあてはめやプロジェクト管理だけでなく、いろいろなところに活用…といいますか、こじつけができますw

- プロジェクト計画を立てるとき、要件定義/設計/実装/試験/運用の5つに分ける

- コードを書くときに、ベースとなる「土」の部分の共通基盤/ライブラリから作り始める

- 「土」を肥沃にするためのは、人を教育する「木」が必要となる

- 五行の「金」は必要ですね。まさしく予算!

- イテレーション開発のPDCAに対して、「何か」を加えて5つにしいて、サイクルにする。

- 陰陽の遺伝子を螺旋にしてイテレーション開発する。イテレーションの形は、つまりは螺旋でドリルで、グレンラガンである!

いかがでしょう?いろいろ幅が広がりますよ。

余談ですが、サーバーマシンには落ちないように交通安全のお札を張っておくとよいですよ。